<私家本>

貴一の『冥王星』は、いわゆる「社会派小説」でもなければ、「福祉小説」でもない。引きこもり支援、NPO、女性ボランティア、医師、母親といった現代的な題材を用いながら、本作が徹底して描いているのは、人間が他者の〈世界〉に触れてしまったときに生じる、取り返しのつかない変化である。

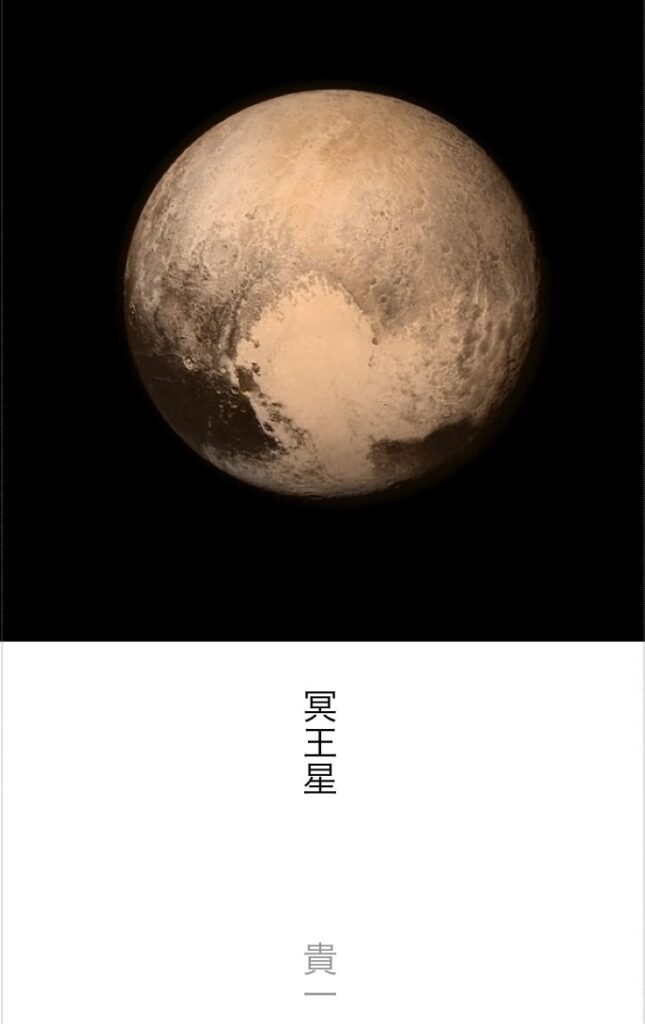

物語は、薄暗いバーでの幻想的な邂逅から始まる。影のような男が語る冥王星の「格下げ」は、科学史の逸話であると同時に、本作全体を貫く主題――存在の序列化と、その暴力性――を予告する神話的導入である。冥王星とは、太陽の光が届かぬ場所にありながら、かつて「惑星」と呼ばれていた天体だ。つまりそれは、かつて中心に属していたが、周縁へと追放された存在の象徴である。

主人公・朋子もまた、そうした周縁に生きる人物だ。キャバクラで働き、恋愛関係は常に不安定で、社会的な自己肯定の軸を持たない彼女は、引きこもりの男性・佐々木君の「話し相手」として雇われる。しかし重要なのは、朋子が「救済する側」として描かれない点である。彼女自身が空虚で、選ばれることに慣れ、しかし決して「他者を受け入れる」主体ではなかったことが、物語の随所で露呈していく。

佐々木君の部屋に敷き詰められた「ドーナツ」は、本作でもっとも秀逸な比喩装置だろう。スタンレー・ミルグラムの「6次の隔たり」を、彼はドーナツの輪として語る。だが佐々木君にとって重要なのは、遠くへ繋がる理論ではなく、最初の一つの輪=唯一触れうる他者である。朋子はその「ひとつめのドーナツ」となり、彼の世界の全重量を一身に引き受けてしまう。

ここで本作は、安易なヒューマニズムを拒否する。支援とは何か、優しさとは何か、という問いは、徐々に侵食へと変質していく。朋子は佐々木君を「目覚めさせた王子様」だと周囲から称揚されるが、その称揚こそが最も残酷だ。彼女は誰にも頼まれていない役割を背負わされ、逃げ道を奪われていく。

後半、海へ向かうロードムービー的展開は、物語を決定的に異界へと滑らせる。かつてテニスの「ホープ」だった佐々木君の過去、廃墟のドライブイン、モーテル、トンボ3という異形の人物――これらは現実でありながら、現実の皮膚を一枚剥いだ場所に存在する。ここで朋子は明確に恐怖を感じるが、それでも逃げ切れない。なぜなら彼女自身が、すでに冥王星の重力圏に捕らえられているからだ。

『冥王星』が優れているのは、誰も完全には救われない点にある。佐々木君は外へ出る。しかしそれが幸福かどうかは語られない。朋子もまた成長譚の主人公にはならない。残るのは、「受け入れる」という言葉の重さと、その不可逆性だけだ。

冥王星とは、闇の中にあり、富を司る神プルートの名を冠した星である。光は届かないが、そこには確かに何かが眠っている。本作が掘り当てたのは、社会の闇ではない。他者を救おうとした瞬間に、人が失ってしまう自己の輪郭である。

貴一はこの小説で、現代的テーマを用いながら、きわめて古典的な問い――「他者とは何か」「関係とはどこまで許されるのか」――を、冷静で残酷な筆致で提示した。『冥王星』は、優しさを疑うための、静かで深い文学である。